流程·洞察

Coda 学习笔记#02:对比 Notion

在第一期的 Coda 学习笔记里,我梳理了 Coda 出现的背景以及产品特性,很长一段时间里,Coda 总是免不了与 Notion 放在一起讨论,本期我将从两者的产品定位以及各自的优劣势方面做一些对比。

1.定位

关于两者定位的区别,这篇知乎专栏给出了最简洁的解释:

Notion = Docs (Outlines) + Basic Airtable

Coda = Basic docs(or Basic Notion) + Automation

稍微展开一下,Notion 提供了完整、多层级的文档功能,而 Coda 则在基础文档功能之上,构建了一套强大的表格以及自动化数据处理能力。

从这个最简单的定位出发,可以更好理解两者的区别与联系。

2. Coda 相比于 Notion 的优势

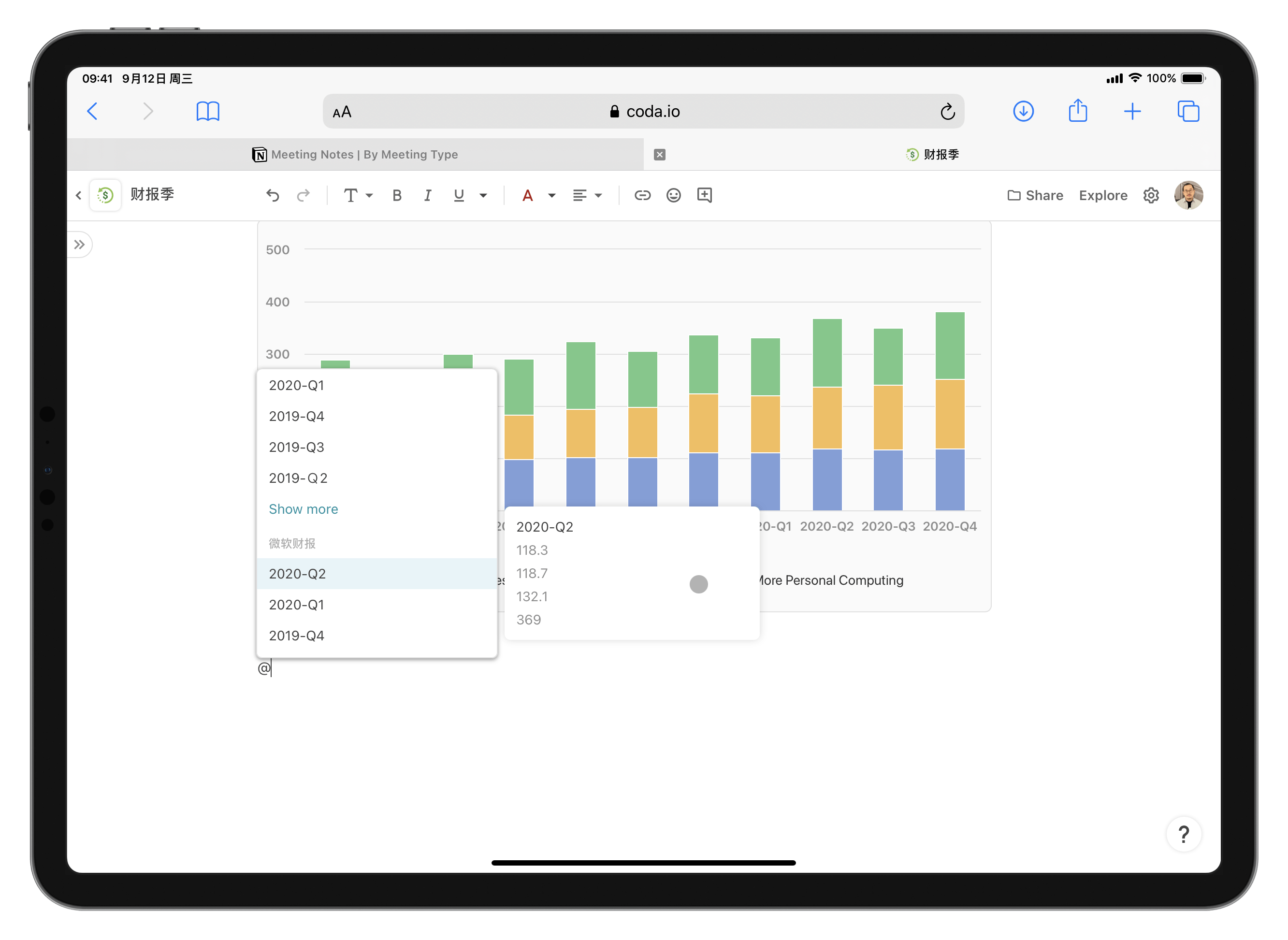

Coda 的表格功能里,我认为最强大的地方就是提供了最小颗粒度的数据,这意味着,每一行的数据都可以成为数据源,随时在文档里调取这个数据源。

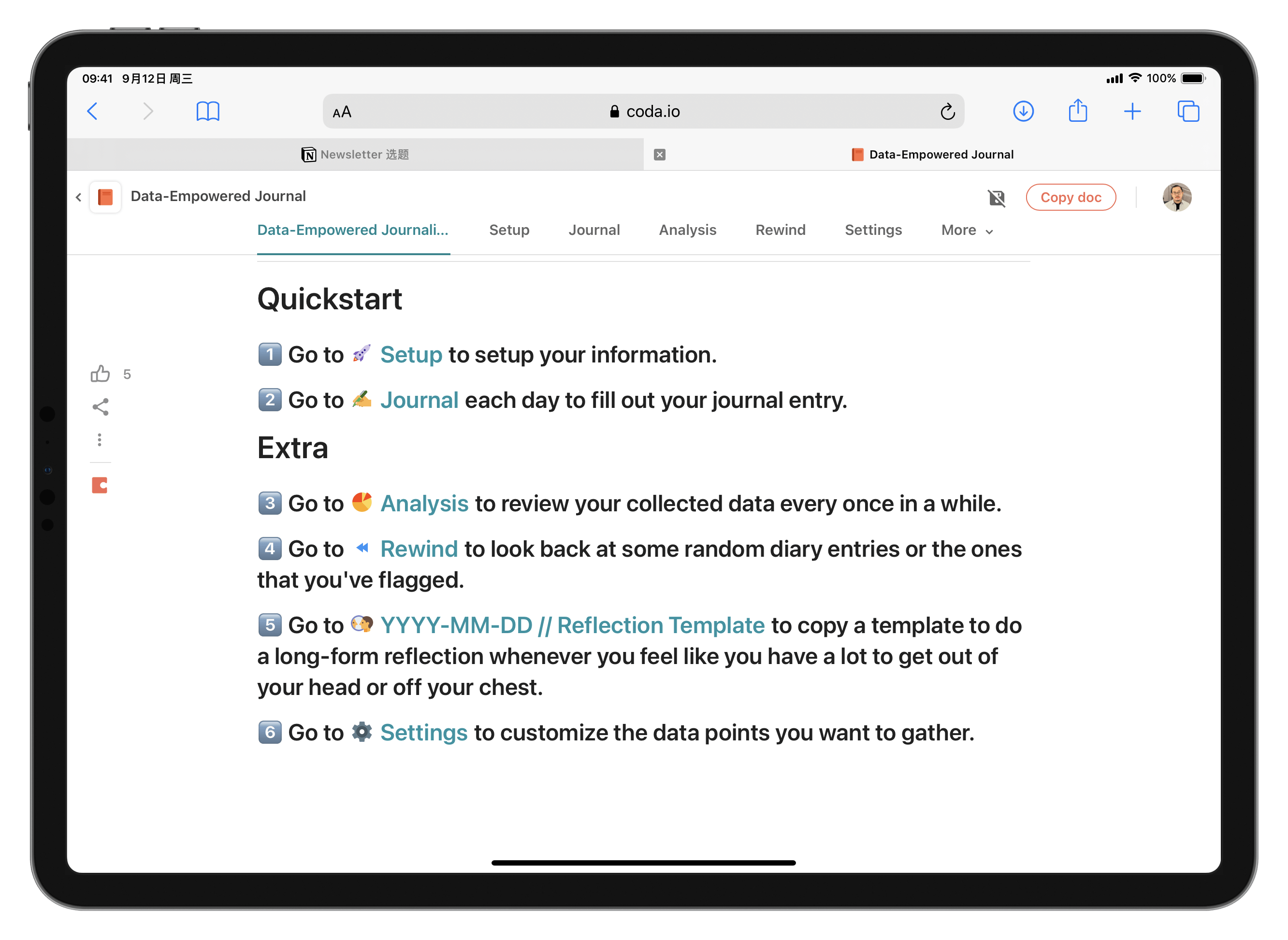

其次,如果去看 Coda 官方提供的模版,你会发现,很多模版就是一个应用,比如简单的「日记」模版就提供了从格式化记录到分析的全流程。

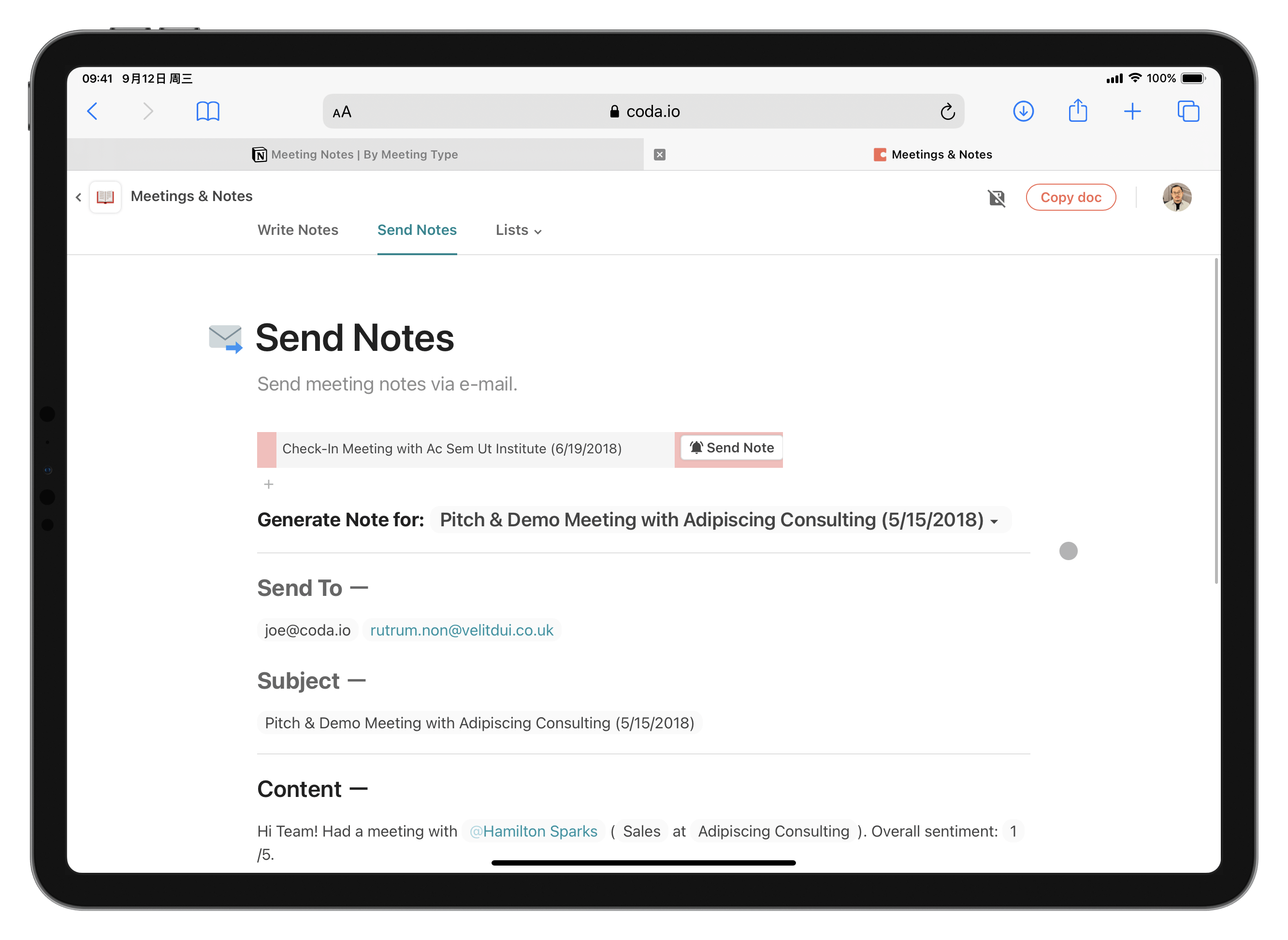

而在另一类涉及到协作的模版里,Coda 进一步展示其强大的数据处理能力,表格里的各种信息,都成为基于特定工作场景的数据,在不断的流动中体现价值,下图是一个会议记录与协作的模版,在完成会议记录后可以一键发送给特定的人,甚至你还能设置自动化发送机制,比如特定时间或特定表格完成后发送。

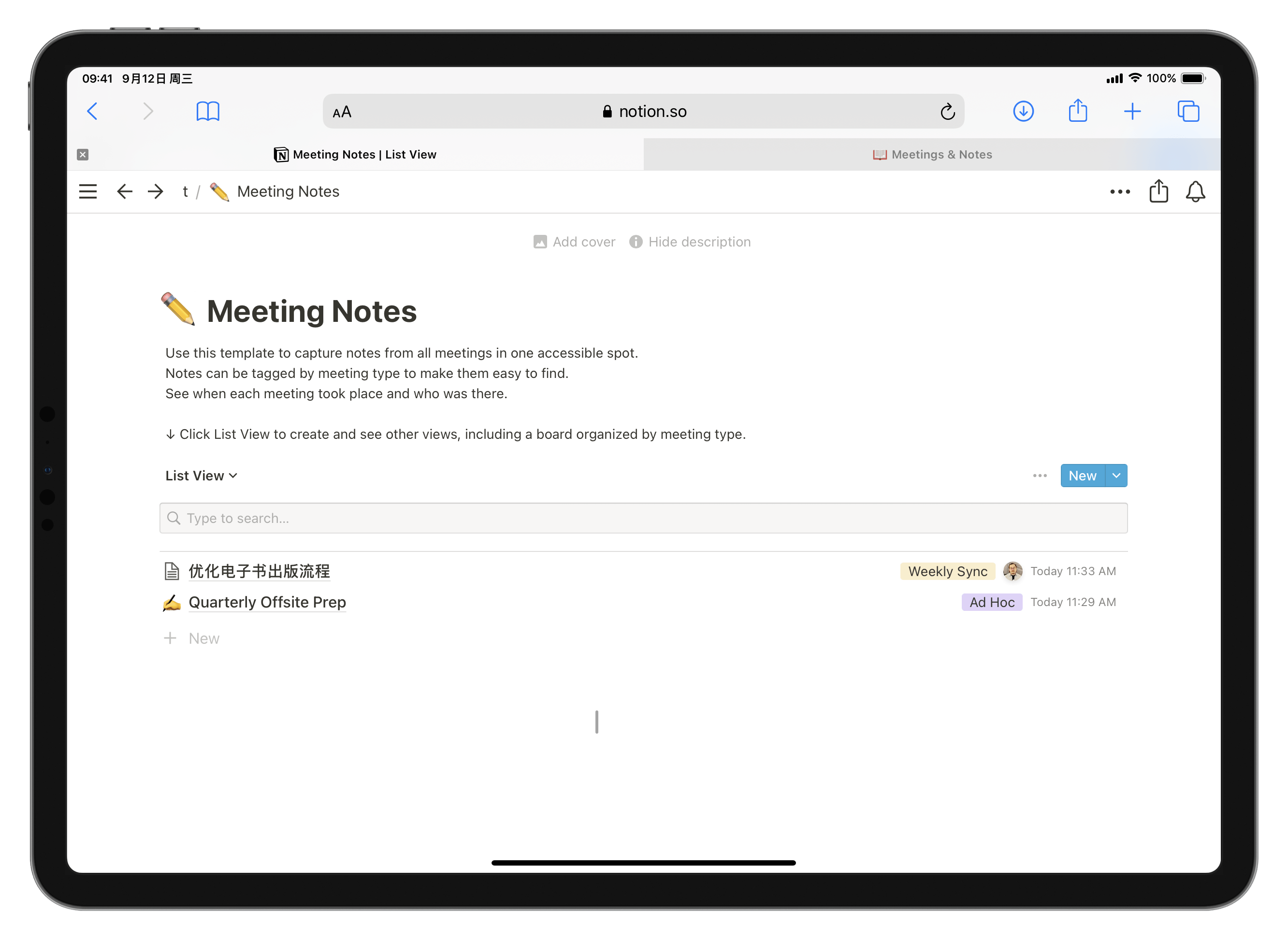

与之相比,Notion 尽管提供了更丰富的模版,但「把信息记录下来」的等级远大于「让信息流动起来」,「查看更直观」的等级远大于「更快的流程」,下图是 Notion 的一个会议模版。

我在使用 Coda 的过程里始终会想到一点,就像其他大量「No Code」 工具一样,Coda 依托强大的数据处理能力,将表格变成「后端」,让各式各样的模版成为「前端」,表格里的数据就这样被各种前端的需求所调用、所组合,解决一个个业务需求,完成一个个业务流程。

3.Coda 相比于 Notion 的劣势

进入 2020 年,Coda 的更新速度明显加快,此前被用户诟病的文档无限层级缺失功能现在已经补上,但相比于 Notion,Coda 的劣势也非常明显。

首先,整体 UI 的设计感实在比不上 Notion,而且由于其每个模版所涉及到的流程较多,这种设计感的缺失,进一步加大了用户使用的门槛,这与优雅的 Notion 形成了鲜明的对比。

其次,移动应用体验为零。2020 年 Notion 不断优化移动端产品,还特意针对 iPadOS 优化了大屏浏览和输入体验,而 Coda 到目前为止的移动应用,依然是一个卡顿、闪退的残废品,这也让我放弃了在 iPhone 上使用 Coda,所有的工作都在 iPad 的浏览器里完成。

4. 总结

关于 Coda 与 Notion 的对比还有很多,譬如价格、速度等等,但在我看来,这两款产品正在走向两个不同的赛道,Notion 具备「The all-in-one Workspace」的潜力,通过丰富的模版与模块化的信息展示形态,提升个人与团队的工作效率。

而 Coda 则从表格与数据处理维度上构建了自己的护城河,所谓「Doc as App」的理念背后,本质上是将一个文档变成一个可以随时调用、组合的数据库,最终让文档成为解决特定工作需求的「App」。

接下来的 Coda 学习笔记,我将进一步探讨 Coda 里的数据,如何在表格、自动化操作中实现更大的价值。

|